Nachricht von einer Zeitenwende

„Eines Morgens gegen Ende Februar 1848 – wenn ich mich recht erinnere, war es ein Sonntagmorgen – saß ich ruhig in meinem Dachzimmer, am Ulrich von Hutten arbeitend, als plötzlich einer meiner Freunde fast atemlos hereinstürzte und rief: ‚Da sitzest du! Weißt du es denn noch nicht?‘ – ‚Nun, was denn?‘ – ‚Die Franzosen haben den Louis Philipp fortgejagt und die Republik proklamiert!‘ Ich warf die Feder hin – und der Ulrich von Hutten ist seither nie wieder berührt worden. Wir sprangen die Treppe hinunter, auf die Straße. Wohin nun? Nach dem Marktplatz. … Man war von einem vagen Gefühl beherrscht, als habe ein großer Ausbruch elementarer Kräfte begonnen, als sei ein Erdbeben im Gange, von dem man soeben den ersten Stoß gespürt habe, und man fühlte das instinktive Bedürfnis, sich mit anderen zusammenzuscharen. So wanderten wir in zahlreichen Banden umher – auf die Kneipe, wo wir es jedoch nicht lange aushalten konnten – zu anderen Vergnügungsorten, wo wir uns mit wildfremden Menschen ins Gespräch einließen und auch bei ihnen dieselbe Stimmung des verworrenen, erwartungsvollen Erstaunens fanden. … Wenige Tage nach dem Ausbruch dieser Bewegung wurde ich neunzehn Jahre alt.“

Carl Schurz, einer der Führer der demokratischen Partei in der Revolution von 1848 in Bonn

I.

In den Jahrzehnten um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung wurden die Bewohner des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation von wachsender Unruhe ergriffen. Wiedertäufer und andere Sekten gewannen an Zulauf, mystische Prophezeiungen über das unmittelbar bevorstehende Kommen des Antichristen und Hoffungen auf den Anbruch des Tausendjährigen Reiches waren im Schwang. 1489 erschien Albrecht Dürers Holzschnittzyklus über die Apokalypse. Eine Abhandlung des Professors Stöffler, welche die allgemeine Sintflut für den Februar des Jahres 1524 in Aussicht stellte, löste eine erhitzte wissenschaftliche Debatte aus, an der sich Dutzende von Autoren beteiligten. Hieronymus Bosch malte merkwürdige Bilder, voll von absurden Lustbarkeiten und grotesken Monstren, die mit ausgeklügeltem Sadismus ihre Opfer quälen. Lüstern-morbide Totentanzdarstellungen, wie die des Hans Holbein, wurden populär und erinnerten daran, dass keiner davor gefeit ist, mitten im blühendsten Leben plötzlich abberufen zu werden. Gleichzeitig erfreuten sich Jahrmarkts- und Karnevalsfeste großer Beliebtheit, wo tolldreiste Possenreißer Sitten und Gebräuche schamlos verspotteten und Männer und Weiber verschiedener Stände sich den zügellosesten Ausschweifungen hingaben, als gelte es, ein letztes Mal die Freuden des irdischen Daseins auszukosten. Die Sucht nach Wundern breitete sich aus wie eine ansteckende Krankheit und nahm für die Kirche einen unheimlichen Charakter an. In Konstanz am Bodensee musste die Obrigkeit dagegen einschreiten, dass zum Grabe irgendeines angeschwemmten Toten alsbald in Massen gewallfahrtet wurde. Nachdem die Inquisitoren Jakob Sprenger und Heinrich Krämer mit der Veröffentlichung des Hexenhammers die Bekämpfung der schwarzen Magie auf wissenschaftliche Grundlage gestellt hatten, nahmen die Hexenverfolgungen ein im ganzen Mittelalter nicht gekanntes Ausmaß an. Auch mehrten sich die Ausschreitungen gegen Juden, aus vielen Städten wurden sie vertrieben.

II.

Zeitläufen, in denen vermehrt vom jüngsten Tag die Rede war, folgte in der bisherigen Geschichte nicht der Untergang der Welt. Es gingen stets nur eine bestimmte Erzeugungsweise und die mit ihr verbundenen Überbauten zuende. In der uns interessierenden Epoche fand die Zersetzung des Feudalismus durch die sich ausbreitende Geldwirtschaft statt. Angestoßen wurde der Vorgang durch die aufstrebenden Landesfürsten, deren wachsende Bedürfnisse den Rahmen des auf Autarkie bedachten regionalen Wirtschaftens sprengten. Das Verlangen nach exotischen Luxusgütern, die Ansprüche der aufwendiger werdenden Herrschaftsrepräsentation, der Bedarf an anderswo neu entwickeltem Kriegsgerät ließen sich nicht durch die traditionelle Ausbeutung der eigenen Schutzbefohlenen befriedigen, sondern erforderten die Dienste des Fernhandels, deren Agenten sich in barer Münze bezahlen ließen. Um ihre Kassen zu füllen, gingen die adligen Herren dazu über, von ihren Bauern nicht mehr wie bisher Naturalien, sondern Abgaben in Geldform zu verlangen. Die Landbevölkerung wurde damit aus ihrer überkommenen Eigenbedarfsproduktion herausgerissen und gezwungen, ihre Produkte auf den Markt zu tragen. Mit dem Idyll ihrer lokalbornierten Daseinsweise war es damit vorbei. Bisher war das bäuerliche Leben recht überschaubar gewesen: war die Ernte gut, so gab es im Herbst einen reichen Schmaus, war sie verhagelt, so musste man im Winter hungern. Jetzt konnte es vorkommen, dass die Ernte reich war, aber trotzdem Not herrschte, weil das Überangebot die Preise verdorben hatte. Die natürliche Ordnung der Dinge war auf den Kopf gestellt. Unversehens sah man sich einem unüberschaubaren überregionalen Zusammenhang der Arbeitsteilung ausgeliefert, regiert von geheimnisvollen Mächten, die in ihrer launischen Unbeständigkeit der Witterung in nichts nachstanden. Der Versuch des Handwerks, sich mittels rigider Zunftordnungen gegen das Eindringen der Konkurrenz zu schützen, konnte die zersetzende Wirkung des neuen Prinzips allenfalls hinauszögern. Der patriarchalische Frieden im Hause des Handwerksmeisters zerbrach; die Gesellenschaft geriet in Gärung, Unbotmäßigkeiten der Lehrlinge gegenüber ihrem Brotherren nahmen zu. Die von den Fürsten protegierten Kapitalherren brachten das traditionelle Handwerk dadurch in Bedrängnis, dass sie die städtischen Zunftbeschränkungen umgingen, indem sie Leinen und andere Produkte per Heimarbeit zu Billigpreisen von verarmten Bauern herstellen ließen, deren Landwirtschaft von der Marktkonkurrenz ruiniert worden war. Ähnlich rätselhaft wie den Bauern der konjunkturbedingte Verfall der Getreidepreise muss jenen Leinenwebern der flandrischen Städte ihr Schicksal erschienen sein, welche in erbitterten Kämpfen über ihre Ratsherren triumphiert hatten und daraufhin, anstatt dass sich ihr Los verbesserte, den Verfall ihres Gewerbes beobachten mussten, für dessen Produkte es auf dem Weltmarkt keine Verwendung mehr gab.

Einerseits wurden durch den Niedergang ihrer bisherigen Erwerbsquellen viele Menschen entwurzelt, andererseits verhinderte die ständische Verfassung, die jeden Erwerbszweig durch eine Vielzahl von Privilegien schützte, dass sie in einem anderen Bereich ihr Auskommen suchen konnten. Nie war die Zahl der Vagabunden in den entwickelten Ländern so groß gewesen wie in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der bunte Strom des umherziehenden Pöbels, der sich über die Landstraßen ergoss – Bettler, Gaukler, Geißler, Wanderprediger, Zigeuner, Straßenräuber, entlassene Kriegsknechte, falsche Kollektanten, Falschspieler, andere Erzbetrüger, Schatzgräber und sonstiges liederliches Gesindel – erschreckte die braven Bürger und ließ auch den weltfremdesten Klosterbruder ahnen, dass das christliche Abendland aus den Fugen geraten war.

III.

Am Sonntag Lätare, dem 24. März, zu Niklashausen bei Würzburg, verbrennt der Hirte und Musikant Hans Böheim, den man das Pfeiferhänslein nennt, seine Pauke. Er erklärt, die heilige Mutter Gottes sei ihm erschienen und habe geboten, dem Tanz und der sündigen Wollust nicht länger zu dienen. Ein jeder solle, so predigt er, der eitlen Lust der Welt entsagen, allen Schmuck und Zierrat ablegen und die heilige Jungfrau um Vergebung bitten.

IV.

„In meiner jugent, nämlich do ich eylff iar gewesen, haben mich mein vater und muter, aus andächtiger gutter meinung, in den stifft Fulda, mit dem fürsatz, ich solt darinnen verharren und eyn münich seyn, gethan. Da wider ich dann zur selbigen zeit nit gemocht. Hab auch das vorstäntnus noch nit gehapt, das ich hette wissen mügen, was mir nütz und gut und warzu ich gechickt wär“

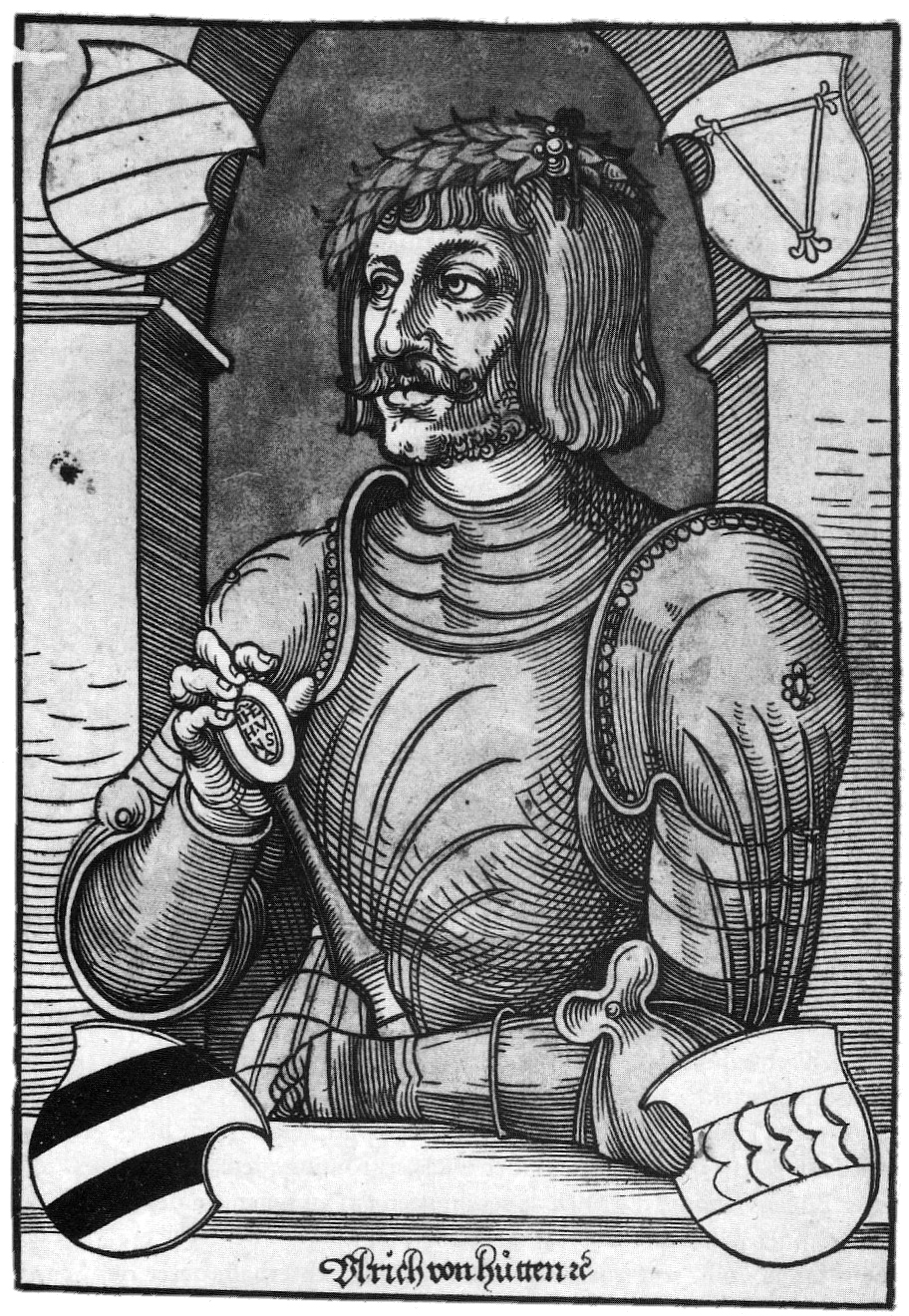

Ulrich von Hutten, Entschüldigung

Im Jahre 1505 verließ der siebzehnjährige Klosterschüler Ulrich von Hutten die Abtei Fulda. Dies sehr zum Ärger seines Vaters, der dem Ritterstande angehörte und Herr der hessischen Burg Steckelberg war. Er hatte sich erhofft, der Sohn, wenn schon von schwächlichem Körperbau und folglich leider zum Kriegerberuf wenig geeignet, würde wenigstens in der kirchlichen Hierarchie aufsteigen und einen einträglichen Posten mit dem Familienclan nützlichen Beziehungen ergattern. Diese für dem Adel entstammende Mönche damals recht aussichtsreiche Karrieremöglichkeit schlug Ulrich zugunsten eines unsteten Lebens als reisender Scholar in den Wind, worauf ihm der enttäuschte Vater die Unterstützung entzog. Der dem Kloster Entlaufene war nicht der einzige seiner Generation, dem die vorgezeichneten Lebensbahnen zu eng erschienen, wie sein Biograph Otto Flake zu berichten weiß: „Die seltsame, an die Kinderkreuzzüge erinnernde Bewegung der fahrenden Lateinschüler trieb scharenweise die Knaben aus dem Volk auf die Landstraße; viele verdarben hinter der Hecke, nicht alle gelangten zum Abschluss auf der Universität. Die Jüngeren, die Schützen, mussten für die Älteren, die Bacchanten, betteln und wurden in grober Zucht gehalten.“ Nachdem Ulrich ein Semester an der Kölner Universität studiert hatte, zog er nach Erfurt und schloss sich dort einer Gruppe junger Männer an, die sich selbst als „Poeten“ bezeichneten. Solche seltsamen Vögel tauchten damals in verschiedenen deutschen Universitätsstädten vermehrt auf. Ihr Verhalten erregte allgemeines Misstrauen: Angehörige verschiedener Stände kamen in ihren Kreisen in zwangloser Runde zusammen, um gemeinsam ebenso fleißig den klassischen rhetorischen Stil zu üben wie sie akademische Titel und Abschlüsse verachteten. Sie reisten ständig umher und standen mit Gesinnungsgenossen aus fremden Städten, ja sogar aus dem Ausland in permanenter Korrespondenz. In jeder Situation dichteten sie, jedes Erlebnis hielten sie unverzüglich in Versform fest, ob es sich nun um eine Schlägerei zwischen Studenten und Handwerksburschen oder um die Flucht aus der Stadt wegen der Pest handelte. Der Kirche und den Universitätsdoktoren galten sie als Aufrührer und Sittenverderber, da sie die jungen Studenten dazu verführten, statt sich in die Mysterien der Theologie zu versenken, lieber die heidnischen Dichter und Historiker der Antike zu lesen. Eobanus Hessus, der führende Kopf des Erfurter Poetenkreises, verfasste eine Sammlung erdichteter Liebesbriefe heiliger christlicher Frauen an ihre himmlischen und irdischen Geliebten. Umgekehrt hatten die Poeten für die scholastischen Theologen, welche die Universitäten beherrschten, nur Hohn und Spott übrig: anstatt für die Mannigfaltigkeit der wirklichen Welt würden sich diese ehrwürdigen Narren nur für die blutleeren Abstraktionen der formalen Logik interessieren; anstatt im wirklichen Leben tätig zu sein, schlügen sie sich mit theologischen Spitzfindigkeiten und metaphysischen Mucken herum. So könnten sie endlos über die Frage debattieren, in welchem Lebensalter die Toten am Tage des jüngsten Gerichts auferstehen werden, ob mit oder ohne Barthaaren und Fingernägeln und dergleichen mehr.

V.

„Dahin aber gipfelt sich vorzüglich die Spitze unseres Willens und dahin streben wir mit lebhaftem Eifer, dass die mit unendlicher Mühe und tiefsinniger Arbeit geschaffenen Gesetze und Constitutionen unserer Vorgänger, der römischen Kaiser, göttlichen Angedenkens, mehr und mehr den Ohren unserer Untertanen gewissermaßen eingetränkt werden, da wir erkennen, dass nur durch den Gebrauch derselben unser Reich erhalten und vermehrt werden kann. Denn nur die durch sie gestützte kaiserliche Machtvollkommenheit vermag den zügellosen Unverstand der Untertanen niederzuhalten und den Bestand des Reiches zu sichern.“

Aus der Bestätigungsurkunde Kaiser Friedrichs III. für die Tübinger Juristenfakultät

Eingeschleppt wurde das Poetenunwesen, wie so viele neumodische Erscheinungen, durch die Fürsten. Im Bestreben, ihre Macht zu zentralisieren, hatten die Landesherren und der Kaiser Bedarf an Fachleuten, welche im römischen Recht bewandert waren. Dies zum einen wegen der Komplexität der modernen Staatsangelegenheiten, zum anderen, weil man die unabhängige, auf lokalem Gewohnheitsrecht beruhende Gerichtsbarkeit der Stände beseitigen wollte. Römisches Recht wurde aber damals an den deutschen Universitäten noch kaum gelehrt, weshalb die Fürsten begannen, begabte junge Leute auf ihre Kosten zum Jurastudium nach Italien zu schicken. Angesichts der Wiedergeburt antiker Kultur in den blühenden oberitalienischen Städten verbrachten die deutschen Stipendiaten ihren Aufenthalt jenseits der Alpen jedoch nicht ausschließlich, ja noch nicht einmal vornehmlich damit, römische Gesetzestexte zu studieren. Lieber beschäftigten sie sich mit den Reden des Cicero, der Geschichtsschreibung des Herodot oder der Poesie des Ovid, bekamen durch die Betrachtung der antiken Statuen eine Ahnung von wohlgeformten Körpern und lernten Umgangsweisen kennen, die von denen ihres rückständigen Heimatlandes sehr verschieden waren. Diese Nebenbeschäftigungen kamen den fürstlichen Geldgebern noch nicht einmal ungelegen – schließlich wollten sie keine Fachidioten, sondern brauchten für ihren diplomatischen Dienst Männer, die die barbarischen Sitten ihrer Herkunft abgestreift hatten und auch im Ausland würdig aufzutreten wussten. Ebenso brauchte man Berater mit auf historischer Kenntnis beruhendem Weitblick und am Studium der Alten geschulten strategischen Geschick. Solange sie es nicht zu bunt trieben und am Ende doch ihren Universitätsabschluss nach Hause brachten, waren die Interessen der von der klassischen Poesie Inspirierten also zunächst durchaus im Einklang mit den Erfordernissen der weltlichen Herrschaft.

VI.

Die Kunde vom Pfeiferhänslein, dem Propheten aus dem Taubergrund, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Knechte und Mägde, Handwerksgesellen und Bauern verlassen ihre Arbeit und wallfahrten nach Niklashausen. Man erzählt sich, es würden dort Wunder geschehen. Blinde seien sehend geworden und Lahme könnten wieder gehen.

Die heilige Mutter Gottes habe ihm verkündet, predigt das Hänslein, dass die Fische im Wasser und das Wild auf dem Felde allen gehören sollen und jeder des anderen Bruder sein soll. Außerdem habe sie ihm gesagt, dass der Papst und der Kaiser Bösewichter seien, denen man weder zu gehorchen noch Steuern zu bezahlen habe.

VII.

Im Jahre 1486 trat in der ewigen Stadt Rom der vierundzwanzigjährige Student der Philosophie Giovanni Pico della Mirandola mit einem unerhörten Anliegen hervor. Er habe, so verkündete er, alle verfügbaren Schriften lateinischer, griechischer, hebräischer und auch arabischer Gelehrter eingehend studiert und wolle nun seine dabei gewonnenen Erkenntnisse in Form von 900 Thesen der Öffentlichkeit präsentieren. Er wolle die grundsätzliche Einheit der Lehren aller großen Geister der Menschheit beweisen und eine Reihe weiterer bahnbrechender Entdeckungen auf verschiedenen Gebieten des Wissens zur Diskussion stellen. Zwar sei er sich seiner Schwäche durchaus bewusst, aber er scheue sich nicht, die besten Gelehrten zum öffentlichen Disput aufzufordern, denn der Streit um die Wahrheit sei die einzige Form des Wettkampfs, „bei dem besiegt zu werden ein Gewinn ist.“

In einer – nie gehaltenen – Vorrede fasst er die Quintessenz seiner Thesen zusammen, indem er Gott zum Menschen sprechen lässt: „Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird innerhalb von uns vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst dir deine ohne jede Einschränkung und Enge, nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut habe, selber bestimmen. Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du dich von dort bequem umschauest, was es da alles gibt. Damit du als dein eigener Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschest.“ Durch die selbstbestimmte Entfaltung der eigenen Anlagen am Leitfaden der Philosophie, so verkündete der junge Phantast, werde der Mensch zum Schöpfer seiner eignen Person und erhebe sich selbst zur Göttlichkeit. Die Erlösung fasst er nicht mehr als einmaligen, magischen Akt, der in einer jenseitigen Welt statt hat, sondern als diesseitigen, tätigen Prozess, in dessen Verlauf „zwischen Fleisch und Geist ein unverletzliches Bündnis heiligsten Friedens“ gestiftet werde. – Es ist hier die Idee des freien Menschen ausgesprochen, der in bewusster Anwendung der ihm vergönnten Tage selbst die Situationen konstruiert, die er erleben möchte. Ein solcher Mensch hätte es nicht länger nötig, sein eigenes Wesen in den Himmel zu projizieren und in dessen Anbetung eine illusionäre Befriedung zu finden – er könnte Gott in sich selbst zurücknehmen. Ebenso wenig, dies impliziert die Idee, bräuchte oder duldete er eine von ihm getrennte weltliche Macht, die seine Lebensumstände bestimmt. Ja, selbst das Ziel der Aufhebung (d.i. Verwirklichung) der Kunst als vom profanen Leben abgespaltene Sphäre – in welcher das Stimmigwerden von geistiger Form und stofflichem Inhalt vorausgeträumt wird – ist benannt mit der Forderung, der Mensch solle zum Dichter und Bildhauer seiner selbst werden.

Es verwundert nicht, dass der Papst die öffentliche Debatte über Picos Thesen verbot, deren Verfasser exkommunizierte und per Haftbefehl suchen ließ, worauf dieser sich nach Frankreich absetzte. Noch weniger kann es verwundern, dass die Ideen des Verbannten bei allen wachen und unruhigen Geistern auf reges Interesse stiessen. Englische Italienreisende brachten sie nach London, wo sie Thomas Morus inspirierten, der sie seinem Freund Erasmus von Rotterdam nahe brachte, der sie wiederum seinen deutschen Genossen weitererzählte, sodass sie sich allmählich in ganz Europa verbreiteten. So wird es vielleicht vorstellbar, wie kleine Klosterschüler im finsteren Barbarenland aufgrund vager Gerüchte plötzlich auf die Idee kommen konnten, ihre Zelle zu verlassen und sich auf die Landstraße zu begeben, mit dem nebulösen Ziel, „Dichter“ zu werden.

VIII.

Unter den Bauern wird ein neues Lied populär: „Wir wollen es Gott im Himmel klagen / Kyrie eleison / Dass wir die Pfaffen nicht zu Tod sollen schlagen / Kyrie eleison.“ Man sagt, sie hätten es vom Pfeiferhans gelernt.

IX.

Durch die Bekanntschaft mit einem reicheren Leben, sei’s im Umgang mit italienischen Kommilitonen, sei’s vermittels schriftlicher Kunde von längst verstorbenen Bewohnern dieses Landes, wurden die deutschen Auslandstudenten sich der Armut ihres eigenen Daseins bewusst. Da es eine scheinbar notwendige Vorstufe solcher Erkenntnis ist, die eigene Unzulänglichkeit zunächst bei anderen zu entdecken, begannen die heimgekehrten Italienreisenden und ihre Freunde, lauthals über die eigenen Landsleute im allgemeinen wie die Standesgenossen im besonderen zu schimpfen: „Zentauren sollte man sie nennen, nicht deutsche Ritter! Stumpfer sind sie als kimmersche Finsternis!“ (der Rittersohn Ulrich von Hutten). „Wenn die berauschten Bayern an ihren Tischen sitzen, gibt es kein Gespräch außer obszönen Reden, für die man sich schämen muss.“ (der in Ingolstadt lebende Conrad Celtis) „Es scheint mir eines gebildeten Menschen unwürdig, unter stupiden Pfaffen und halben Analphabeten hinzuvegetieren. Kein Verkehr ist mit ihnen möglich, wenn du nicht trinken und spielen, wuchern und hinter der Venus her sein willst.“ (der in kirchlichen Diensten stehende Crotus Rubeanus).

Als Zeichen, dass man mit diesem Pöbel nichts zu tun habe, gab man sich kurzerhand lateinische oder griechische Namen: Stöberer nannte sich fortan „Stabius“, Wacker „Vigilius“, Locher „Philomusus“, der erwähnte Crotus Rubeanus hieß früher schlicht Johannes Jäger. Aber die Barbarei überwindet man nicht, indem man sich demonstrativ von ihr lossagt. Ein Brieffreund des Celtis gesteht diesem: „Aus meinem Namen habe ich Euticius gemacht, wie es in der vollen Silbenzahl heißt, oder aber verkürzt und zum ständigen Gebrauch: Euticus (was in meinen halbbäurischen Ohren besser widerhallt und weniger widerspenstig klingt) …“. Wenn man schon beim Aussprechen des eigenen Namens einen Knoten in die Zunge bekommt, wird klar, dass die träge Sache ihrem kühn vorweggenommenen Begriff noch wenig gemäß ist und der vermeintliche Römer noch bis über die Ohren im germanischen Bärenfell steckt.

X.

Um das Mittelalter wirklich zu verlassen, waren ernsthaftere Maßnahmen nötig. In erster Linie handelte es sich dabei um ein gründliches und diszipliniertes Studium der klassischen Literatur, Dichtung und Geschichte, dem also, was Cicero als studia humanitas bezeichnete, weshalb sich die Beteiligten der neuen Bewegung auch Humanisten nannten. Von Thomas Morus wird berichtet, er habe während seiner Lehrjahre zeitweilig 19 bis 20 Stunden am Tag über den Büchern gesessen – bis ihm sein entnervter Vater die Unterstützung entzog. Er wird ein Extremfall gewesen sein – aber dass sie ohne harte Arbeit zu nichts kommen würden, wurde auch seinen Mitstreitern bald klar. Es ging dabei nicht allein um die Anhäufung theoretischen Wissens, sondern ebenso sehr um Anleitung zur tugendhaften Lebensführung. Bildung des Geistes und Bildung des Körpers wurden als sich wechselseitig bedingende Momente ein und derselben Entwicklung aufgefasst. So ist einerseits die Abstraktion von den unmittelbaren Leidenschaften bereits Voraussetzung für die Ruhe und Freiheit zum konzentrierten Studium. Wer stundenlang lesend an Stehpult ausharren möchte, dessen Willen muss dem knurrenden Magen wie den Grillen der Einbildungskraft gebieten können, zu schweigen. Andererseits ist die Vervollkommnung der Sittlichkeit auch wieder Resultat der Beschäftigung mit den klassischen Schriften. Wer seinen Geist ordnet, indem er mittels des rhetorischen Unterrichts die widerspenstigen Worte in eine stimmige Form zwingt, so die Überzeugung der Humanisten, der räumt damit zugleich mit der Verworrenheit seines Gemüts auf und es wird ihm eher gelingen, die Glieder des Körpers durch die Vernunft zu regieren.

Aber, könnte man einwenden, das riecht doch alles ziemlich nach mönchischer Askese und klösterlicher Sittenstrenge. War die ganze Polemik der Poeten gegen die Betbrüder nur ein Selbstmissverständnis? Tatsächlich könnte man das humanistische Ideal der vita contemplativa für eine Kopie des selbstgenügsamen und disziplinierten Lebens des Mönches halten. Aber unter der alten Form war ein neuer Inhalt herangereift: wenn etwa Erasmus die Kirche dafür lobte, dass sie den Knaben lehre, „die Knie zu beugen, die Händchen zu falten … während der heiligen Handlung zu schweigen und die Augen zum Altar zu richten“, so waren ihm diese „Verrichtungen und Haltungen, die zur äußeren Andacht gehören“, kein Wert an sich, sondern sinnvoll nur insofern, als dass der Knabe mittels ihrer Tugenden einübe, die ihn später befähigten, die Schriften des Aristoteles oder des Plutarch zu ergründen. Wenn der italienische Dichter Petrarca das frühe Aufstehen empfahl, so war es ihm nicht mehr darum zu tun, den Nachtschlaf dem Dienste Gottes zu opfern, sondern es ging ihm darum, den Tag zur Verwirklichung der eigenen Anlagen nutzen, anstatt ihn träge zu verschlafen. Die Disziplinierung von Körper und Geist diente keinem fremden, jenseitigen Zweck mehr, sondern dazu, die Handlungs- und Genussfähigkeit des Individuums im Diesseits zu vermehren. Der Rückzug in die Innerlichkeit sollte nicht zur gänzlichen Abkehr von der Welt führen, sondern durch die Distanzierung Reflexion ermöglichen, um sich zum tätigen Wirken in der Gesellschaft zu rüsten. Die vita contemplativa verwirklichte sich erst in der vita activa.

Die Mönchsstufe ist bei der Menschwerdung des Affen ein notwendiges Durchgangsstadium. Indem es von allen Neigungen des Fleisches und eitlen Lockungen der Welt abstrahiert, gewinnt das Ich seine Festigkeit, erkennt es sich selbst als von allem Momentanen und Unmittelbaren verschiedenes, identisch die Zeit überdauerndes Wesen. Aber es ist eine Entdeckung, mit welcher es zunächst buchstäblich nichts anfangen kann: „der in sich zurückgedrängte Geist in dem Extreme seiner absoluten Negativität“ (Hegel) befreit sich aus den Zwängen der Welt nur, indem er sein so gewonnenes Selbst dem Dienst an einer höheren Macht weiht und es dieser zum Opfer bringt. Seine Freiheit ist die Freiheit der Bedürfnislosigkeit. Erst wenn das Individuum beginnt, die Welt, nachdem es sie als unmittelbare negierte, als durch den eigenen Willen vermittelte neu zu setzen, verwirklicht es sich im Dasein.

Die mönchischen Tugenden wurden von den Poeten gleichsam vermenschlicht, ihr Zweck war kein jenseitiges Wesen mehr, sondern die Entfaltung des Menschen selbst. Humanismus ist realisiertes Mönchstum, Mönchstum ist Humanismus im Kokon. Das Schimpfen des Herrn von Hutten wider die Träger der Kutten ist weniger dem Reim, als dem mangelnden Abstand geschuldet. Spätere Aufklärer haben über das Mittelalter milder geurteilt.

XI.

In der Nacht des 12. Juli galoppieren vierunddreißig bischöfliche Reiter nach Niklashausen und nehmen Hans Böheim gefangen. Der Pauker leistet keinen Widerstand. Viele der im Orte anwesenden Pilger ziehen vor die Burg des Bischofs und fordern die Freilassung ihres Propheten. Die Bischöflichen versuchen, die Menge zu spalten, appellieren an den gewohnten Gehorsam, versprechen Straffreiheit, drohen mit Kanonen. Einige ziehen ab, die Mutigeren bewaffnen sich mit Stöcken und Steinen.

XII.

„Keiner, der nicht des Lateinischen mächtig wäre, keiner, der nicht Griechisch verstünde, die meisten beherrschen sogar das Hebräische. Dieser ragt durch sein historisches Wissen hervor, jener glänzt in der Theologie, einer ist ein erfahrener Mathematiker, einer versteht etwas von Altertümern und ein anderer von der Rechtskunde.“

Erasmus von Rotterdam über die Baseler Humanistensodalität

Wenn auch das Niveau der Italiener unerreichbar blieb, trugen die Bemühungen der Humanisten nördlich der Alpen allmählich einige Früchte. Ihre in reger Korrespondenz stehenden Zirkel, die Sodalitäten, entwickelten sich zu produktiven geistigen Zentren, die zahlreiche Veröffentlichungen auf den Gebieten der Poesie, der Geschichtsforschung und Geographie hervorbrachten. Die unlängst erfundene Druckerpresse half bei der Verbreitung des neuen Geistes, viele Drucker waren selbst Poeten oder diesen freundschaftlich verbunden. Einige Humanisten wurden dank ihrer umfassenden Kenntnisse als Berater an Fürstenhöfe berufen. Ulrich von Hutten, den seine Familie zweimal nach Italien zum Jurastudium geschickt hatte, damit er, wenn nicht als Kleriker, so wenigstens als Advokat eine ordentliche Anstellung bekomme, und der zweimal ohne den erhofften Abschluss nach Deutschland zurückgekehrt war, wurde endlich für seine poetischen Werke von Kaiser Maximilian, der gewisse Sympathien für den Humanismus hegte, mit dem Lorbeerkranz zum Dichter gekrönt. Diese hohe Auszeichnung brachte ihm nicht nur öffentliche Anerkennung, sondern auch das Recht, an allen Universitäten des Reiches Vorlesungen in den Fächern der Dicht und Redekunst zu halten.

Nicht nur äußerer Erfolg war zu verzeichnen, auch untereinander bildeten die Dichterkreise neue Formen des Umgangs heraus. Die Wertschätzung eines Individuums wurde nicht wie bisher üblich am sozialen Stand, sondern an seiner Leistung für die gemeinsamen Ziele gemessen. Persönliche Freundschaften wurden gepflegt und in Briefen verherrlicht, eine durchaus neue Erscheinung, welche die Herauslösung des Individuums aus Bluts und Feudalbanden voraussetzt. Mit dem Untergang der Antike war die Freundschaft als frei gewählte, individuelle Verbindung für lange Zeit verschwunden. Das Hochmittelalter kannte die kriegerische Männerfreundschaft des Rittertums, welcher jedoch ihre Abkunft aus dem auf Ungleichheit beruhenden Treueverhältnis des Vasallen zu seinem Herrn deutlich anzumerken war und die deshalb der freien Formen entbehrte.

Wichtig war die Gewinnung neuer Mitstreiter und deren Schulung. Hutten verfasste eine Einführung in die Verslehre, zur Unterweisung künftiger Poeten. Johannes Vigilius aus Heidelberg schrieb an Conrad Celtis über seine Agitation unter den Studenten: „Außerdem sorge ich ständig dafür, dass in der neuen Burse diejenigen erwählt, ja täglich ausgewählt werden, die sich für unserer Studien besonders geschickt und begabter als andere erweisen. Durch die Vermittlung des Dracontius lasse ich sie dann zu mir rufen und stelle ihnen alle Genüsse der Philosophie vor Augen und versuche sie zu überzeugen, dass sie diese Freuden heftigst ersehnen sollten, statt sie zu verschmähen. … Und so geschieht es, so hoffe ich, dass unsere Kultur endlich den barbarischen und tierähnlichen Zustand hinter sich lassen wird und dass jene Barbarenbildung nur noch wilden Tieren wie deinem früheren Lehrer Wynheim angenehm sein wird.“ Von den Erfolgen ihrer Bemühungen beflügelt, stellte sich unter den Humanisten ein Optimismus ein, wie er etwa in einem Brief Ulrichs von Hutten an seinen Freund Willibald Pirckheimer deutlich wird: „O Jahrhundert! O Wissenschaft! Es ist eine Lust zu leben, wenn man auch noch nicht ausruhen darf, Willibald. Die Studien blühen auf, die Geister regen sich. He du, Barbarei, nimm einen Strick und erwarte deine Verbannung.“

XIII.

Plötzlich werden Geschütze abgeschossen, Reiter stürzen sich auf die erschrockene, ungeordnete Masse der Anhänger des Pfeiferhänsleins, viele Tode und Verwundete bleiben zurück.

Hans Böheim wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Auch nach seinem Tod strömen noch immer Pilger nach Niklashausen zur Dorfkirche, obwohl der Bischoff dies verboten hatte. Die Wallfahrten hören erst auf, als die Kirche abgerissen wird.

XIV.

Trotz der an den Ausgangsbedingungen gemessen nicht unbedeutenden Erfolge bewegten sich die versprengten humanistischen Sodalitäten nach wie vor in einer feindlichen Umwelt. Selbst die, welche sich in Fürstendienst begeben hatten und dort zu politischem Einfluss gekommen waren, waren sich bewusst, wie bedroht ihre Situation war, falls sie sich zu weit vorwagen sollten. So schrieb etwa Thomas Morus, welcher in Diensten Heinrichs VIII., des Königs von England, stand, über die Gunst, die er von seiner Majestät genoss: „Trotzdem aber, Sohn Roper, kann ich Dir sagen, dass ich keinen Grund habe, mir darauf etwas einzubilden, denn wenn mein Haupt ihm ein Schloss in Frankreich gewinnen könnte …, würde es unverzüglich fallen.“ Er nahm damit sein ferneres Schicksal vorweg: einige Jahre später fiel er in Ungnade und wurde hingerichtet.

Die größte Gefahr für die humanistische Bewegung drohte aber von der katholische Kirche. Diese ideologische Schutzherrin der alten Welt sah ihre Monopolherrschaft über die Köpfe der Menschen durch den neuen, zersetzenden Geist zunehmend bedroht und schickte sich an, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Im Herbst des Jahres 1513 wurde der deutsche Humanist Johannes Reuchlin vom Inquisitor der mächtigen Kölner Dominikaner der Ketzerei angeklagt – einem Vergehen, für das man gewöhnlich auf dem Scheiterhaufen endete. Es sollte ein Exempel statuiert werden, um die weltlichen Poeten und Gelehrten insgesamt zur Räson zu bringen. Die Fehde wurde angenommen: erstmals setzten sich die deutschen Humanisten kollektiv zur Wehr und traten als gemeinsame Front in einer politischen Auseinandersetzung auf. Es war ihre erste und einzige Tathandlung von europäischer Bedeutung. Vor dem Bericht über die Affäre selbst ist noch die Vorgeschichte nachzutragen:

Die Stellung der Juden, die schon das ganze Mittelalter hindurch prekär gewesen war, verwandelte sich mit dem Beginn der neuen Zeit in eine permanente Bedrohungssituation. Die um ihre Subsistenz bangenden Bauern und Handwerker ahnten wohl, dass der Keim der Zersetzung, welcher in ihre kleine, kleine Welt Einzug gehalten hatte und diese zur Auflösung brachte, in nichts anderem als dem expansionslustigen Marktwesen bestand, und verspürten den dumpfen Drang, dieses mit Stumpf und Stiel auszurotten. Solange ihnen allerdings die Kühnheit fehlte, neben den Agenten des Marktes auch deren Schutzherren und Nutzniessern, den Fürsten, den Kampf anzusagen, solange sie vor der Ungeheuerlichkeit ihrer Zwecke zurückschreckten, verblieb ihr Groll in der trüben Sphäre des Gemüts und nahm die Erscheinungsform einer sadistischen Ersatzhandlung an. Der unterdrückte Hass kam zum Vorschein als Aggression gegen die schutzlose Minderheit der Juden, in welchen die horizontbeschränkten, abergläubischen Massen den ihre Welt in Chaos stürzenden Fremdkörper zu erkennen glaubten. Die Obrigkeit spielte dabei ein perfides Doppelspiel: einerseits schürte sie das volkstümliche Ressentiment nach Kräften, andererseits nahm sie die Juden vor gewalttätigen Übergriffen in Schutz. Wenn der Volkszorn zu groß wurde, gab sie ihre Schützlinge zum Abschuss frei, damit der aufgebrachte Pöbel an ihnen sein Mütchen kühlen konnte, ohne der Herrschaft selbst gefährlich zu werden. Anschliessend nahm sie die Gebeutelten wieder unter ihre Fittiche, um die aufgrund ihrer Schutzlosigkeit von ihr Abhängigen umso gnadenloser auszubeuten.

Besonders taten sich bei dieser Perfidie die geistlichen Herren hervor. Die Dominikaner von Köln etwa hatten Johannes Pfefferkorn in ihre Obhut genommen, einen ehemaligen Juden, der nach seinem Übertritt zum Christentum zu einem üblen Hetzer wider seine ehemaligen Glaubensgenossen geworden war. Mit Unterstützung seiner Gönner gab Pfefferkorn zahlreiche judenfeindliche Schriften heraus. Im Jahre 1509 erwirkte er ein Mandat von Kaiser Maximilian, welches ihn offiziell bevollmächtigte, jüdische Schriften zu konfiszieren und, falls sie Schmähungen gegen Christen enthielten, verbrennen zu lassen. Nachdem die jüdische Gemeinde zu Frankfurt an den Kaiser appellierte, nahm dieser seine Vollmacht jedoch vorerst wieder zurück und gab zunächst Gutachten zum Thema in Auftrag, unter anderem von Jakob Hochstraten, Inquisitor der Kölner Dominikaner sowie von dem schon erwähnten Humanisten Johannes Reuchlin. Dieser hatte, beeinflusst von Pico della Mirandolas Idee von der Wesensgleichheit aller großen Lehrer des Menschengeschlechts, sich intensiv mit der religiösen Überlieferung der Juden befasst und galt seither als Experte für hebräisches Schriftgut. Während der Dominikanerinquisitor, wie nicht anders zu erwarten, das Vorgehen gegen die Juden rechtfertigt, fällt Reuchlins Gutachten differenziert aus: Sofern hebräische Schriften tatsächlich Schmähungen gegen Christen enthielten, dürfe man sie verbieten. Die religiösen Bücher der Juden enthielten jedoch solche Schmähungen nicht; ihre Lektüre sei ganz im Gegenteil auch für Christen hilfreich, um ihren eigenen Glauben wirklich zu verstehen. Im übrigen seien die Juden Bürger des Reiches und hätten die gleichen Rechte wie andere auch. Keinesfalls dürfe man sie gewaltsam taufen. Wenn man sie zum Christentum bekehren wolle, so nur durch das bessere Argument – dazu müsse man die jüdischen Schriften aber erst einmal studieren. Niemals aber dürfe man den Juden ihre religiösen Bücher wegnehmen, denn „Bücher sind manchen so lieb wie ein Kind.“

XV.

„Lächerlichkeit tötet am schnellsten.“

Crotus Rubeanus, Mitverfasser der Dunkelmännerbriefe

Obwohl es das einzige war, welches Pfefferkorns Ansinnen zurückwies, überzeugte Reuchlins Gutachten den Kaiser. Pfefferkorn veröffentlichte daraufhin den Handspiegel, eine wütende Polemik, die Reuchlin als bezahlten Judenknecht denunzierte. Reuchlin antwortete mit dem Augenspiegel, worin er nicht nur Pfefferkorn, sondern auch dessen Kölner Beschützer und Auftraggeber scharf angriff. Dafür handelte er sich die bereits erwähnte Anklage wegen Ketzerei ein. Sie wirkte unter den Humanisten wie ein Alarmsignal – es war klar, dass dieser Angriff ihnen allen galt. Das Gesetz des griechischen Staatslenkers Solon verpflichte im Falle innerer Auseinandersetzungen jeden Bürger zur Parteinahme, schrieb Crotus aus Erfurt, und forderte zur öffentlichen Verteidigung Reuchlins auf. Die Zeit des zurückgezogenen Studierens war endgültig vorbei – nun galt es, ein neues Terrain des Kampfes zu betreten. Die Debatte zog Kreise und spaltete die gesamte europäische Geisteswelt in zwei Lager – alle Vertreter der alten Welt verdammten Reuchlin, von der Provinzuniversität Erfurt bis zur ehrwürdigen Sorbonne zu Paris wurde die Verbrennung seiner Schriften gefordert, während auf der anderen Seite der Verketzerte von Gelehrten und Poeten aus aller Herren Länder solidarische Zuschriften erhielt, die er unter dem Titel Briefe glänzender Männer in lateinischer, griechischer und hebräischer Sprache, zu verschiedenen Zeiten an den Doctor beider Rechte Johannes Reuchlin aus Pforzheim abgesandt veröffentlichte. Ein Jahr später erschien eine weitere Briefsammlung. Der Titel: Briefe der Dunkelmänner an den verehrungswürdigen Herrn Ortvin Gratius aus Deventer, Lehrer der schönen Wissenschaft zu Köln, von verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten abgeschickt und endlich in einem Band vereinigt. Gratius war ein eher belangloses Glied der Kölner Theologenclique, welches durch die rasche Verbreitung der Schrift zu unverhoffter Berühmtheit gelangte. Dem Anschein nach handelte es sich um eine Ansammlung von Lobeshymnen auf den Adressaten und als solche wurden sie, wie Erasmus zu berichten weiß, von einigen Anhängern der Dominikaner zunächst wohlwollend aufgenommen. Bis sie das Gelächter der Humanisten eines Besseren belehrte. Denn hinter den Briefschreibern Conradus Unckebunck, Johannes Schluntzig, Irus Durchleierer, Schlauraff, Dollenkopfius, Daubengigelius, Fotzenhut etc. steckte niemand anderes als Ulrich von Hutten und sein Freund Crotus Rubeanus, sowie einige andere aus dem Erfurter Humanistenkreis. Unter dem Deckmantel der Affirmation wurde das gegnerische Zentralkomitee der Lächerlichkeit preisgegeben. Die fiktiven Verehrer des Gratius, allesamt stolze Vertreter der scholastischen Wissenschaft, schrieben ein schauerliches Mönchslatein, dem man es anmerkte, dass es aus dem bäurischsten Deutsch wortwörtlich übertragen worden war. Sie nervten den Empfänger mit recht kniffligen und selbstredend höchst bedeutsamen Fragen, mit denen sie sich seit geraumer Zeit herumschlagen müssten und dabei, wiewohl es ihnen erfolgreich gelungen sei, das Allgemeine aus dem Besonderen wie auch das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, zu keiner befriedigenden Antwort gekommen seien. Ihre himmelschreiende Dummheit übertünchten sie mit Standesdünkel, ihren schmutzigen Lebenswandel mit fadenscheiniger Doppelmoral. Immer wieder warnten sie vor der Pest der Humanisten, welche den altehrwürdigen Gelehrten allerorten die Studenten abspenstig machten und aufgrund derer in Kürze das christliche Abendland dem Verderben anheimfallen werde. In naiver Unbefangenheit streuten sie Gerüchte, die ihre Sprengkraft daraus erhielten, dass jedermann, der die Scholastiker kannte, sie ungeprüft für wahr halten konnte. Das Erfolgsrezept des Fälschungsmanövers bestand darin, das Wesen des Gegners zur Kenntlichkeit zu entstellen. Als Feinde der Aufklärung, Dunkelmänner eben, hatten diese Grund zu fürchten, dass die Wahrheit über sie ans Licht kommt. Als sie ihren eigenen Sermon um die Ohren gehauen bekamen, hatten sie keine Möglichkeit, zu antworten, da alles, was sie sagen konnten, sie weiter diskreditieren würde. Gratius versuchte sich an einer Gegensatire, welche fiktive Briefe an Reuchlin enthielt, die jedoch so dilettantisch gemacht war, dass sie zunächst allgemein für einen neuen Scherz der Humanistenpartei gehalten wurde. Wenn auch der juristische Prozess gegen Reuchlin nicht gewonnen werden konnte – immerhin wurde das Todesurteil abgewendet – so war dank der Dunkelmännerbriefe doch der moralische Sieg der Reuchlinisten gewiss. Im befreienden Gelächter über den plötzlich ohne Hosen dastehenden Gegner kam die antikirchliche Kritik zu sich selbst und konnte den auf ihr lastenden Alp der toten Geschlechter wenigstens partiell durchbrechen. Man hatte einfach Öl hingebracht, wo Feuer war. Die Sympathie für die Sache des Humanismus sowie das Selbstbewusstsein seiner Vertreter wuchs. Die Gegenseite wusste sich nur durch das Verbot zu helfen: Die römische Kurie drohte jedem, der es wagte, die Dunkelmännerbriefe zu lesen, den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Christen an.

XVI.

Nachdem die deutschen Humanisten in der Reuchlinaffäre erstmals als geschlossene Partei in öffentliche Händel eingelassen hatten, dauerte es nicht lange, bis diese Einheit auch schon wieder zerbrach. Der Grund dafür war das Auftauchen eines neuen Elements in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, welches die Poeten, die eben noch die Ideologen der alten Ordnung in Aufregung versetzt hatten, schon bald zur Randnotiz herabstufen sollte. Die Rede ist von der Reformation und ihrem Kopf – Martin Luther. Dieser gewissensgeplagte Augustinermönch aus Wittenberg hatte durch lange Meditationen über der Heiligen Schrift endlich in den Paulusbriefen den Schlüssel gefunden, der ihn von seiner Qual befreite: Der Mensch, wiewohl sündig von Natur, sei doch gerettet allein durch göttliche Gnade. Er bedürfe keiner äußeren Werke, sondern nur des Glaubens, um der Erlösung teilhaftig zu werden. Die Lehre hatte grundstürzende Implikationen: der Ablasshandel, ja die gesamte Vermittlertätigkeit der Kirche auf dem Weg der Gläubigen zum Heil war in Frage gestellt. Durch seine trotzige Herausforderung des Papstes gelang es Luther, den schwelenden Volkszorn zu anzuheizen und den Unmut verschiedenster Stände gegen den Klerus zu bündeln: der Stadtbürger und Ritter, die sich eine église à bon marché wünschten, einiger Fürsten, welche sich die üppigen Kirchengüter anzueignen hofften und nach politischer Unabhängigkeit von Rom strebten, schließlich der Plebejer und Bauern, die auf den Tag der Abrechnung nicht nur mit der geistlichen, sondern ebenso der weltlichen Obrigkeit warteten. Luther wurde zur Gallionsfigur einer in sich widersprüchlichen Bewegung, deren einziger gemeinsamer Nenner die Feindschaft gegen Rom war.

Während die Reformation die Kirche direkt auf ihrem eigenen Terrain, dem des Glaubens, angriff, hatten die Humanisten die Fassade des katholischen Gebäudes unangetastet gelassen, wie sehr sie dessen Formen auch zunächst von innen heraus durchhöhlt und später die Religion schlicht links liegen gelassen hatten, um sich anderen Dingen zuzuwenden. Selbst der geniale Wirrkopf Pico della Mirandola erklärte, mit seinen Thesen keineswegs die Dogmen der Kirche in Frage stellen zu wollen, lediglich ginge es ihm darum, einige Missverständnisse zu berichtigen, die über die christliche Lehre vorherrschten. Die Emanzipation vom Mittelalter konnten sich die Humanisten nur durch individuelles Herausarbeiten aus dem Sumpf vorstellen, eine Beseitigung gesellschaftlicher Verhältnisse, die diesem Herausarbeiten im Wege standen, lag bisher außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Ihre literarische Opposition gegen die Scholastik blieb im wesentlichen ein Gelehrtenstreit, die Volksmassen, von deren Barbarei man sich gerade absetzen wollte, nahmen daran kaum Anteil. Ganz anders Luther: er „schaute dem Volk aufs Maul“, um in seiner Sprache mit ihm reden zu können.

An der Frage, wie man sich zu der religiösen Spaltung verhalten sollte, zerbrachen die humanistischen Sodalitäten. Die ältere Generation stand der Reformation skeptisch gegenüber. Morus rechtfertigte die Verfolgung eines englischen Kollegen Luthers, der wie dieser die Bibel in die Landessprache übersetzt hatte: er sei dagegen, dass in jeder Kneipe über das Neue Testament diskutiert werde. Erasmus setzte sich mit Luthers Theologie auf philosophischer Ebene auseinander und argumentierte, dass dessen Lehre von der Erlösung allein durch göttliche Gnade der Idee der Freiheit des menschlichen Willens widerspreche und den Menschen dadurch von einem zur Selbstemanzipation fähigen Wesen wieder auf das Niveau einer hilfsbedürftigen Kreatur zurückstufe. Politisch hielt er es für sinnlos, in der sich anbahnenden Konfrontation Partei zu ergreifen, da er aufgrund der Verworrenheit der menschlichen Dinge nicht erkennen könne, welche Seite den ihm vorschwebenden Zielen eher nützlich sei. Trotzdem könne jeder zu ihm kommen, Lutheraner und Antilutheraner, er gebe allen seinen Rat, wenn die Welt darauf höre, wäre es besser bestellt.

Ganz im Gegenteil dazu schlugen sich viele jüngere Humanisten, allen voran der Heißsporn Ulrich von Hutten, energisch auf die Seite der Reformation. Zwar interessierten die theologischen Streits Hutten überhaupt nicht. So habe er dem Mönch, der ihm zuerst von der Querele um Luther erzählte, geantwortet: „Fresset einander, damit ihr voneinander gefressen werdet. Mein Wunsch ist nämlich, dass unsere Feinde so viel als möglich in Zwietracht leben, und nicht ablassen mögen, sich untereinander aufzureiben. Ja, gebe Gott, dass alle zu Grunde gehen und aussterben, welche der aufkeimenden Bildung hinderlich sind.“ Als die Reformation jedoch zu einer Massenbewegung anwuchs, sah er in ihr die Chance, die Macht seiner Erzfeindin, der römischen Kirche, zu brechen. Er versuchte, Erasmus von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich auf die Seite der sich formierenden Opposition zu schlagen. Auch er habe Vorbehalte gegen Luther, aber der gemeinsame Gegner sei das bestimmende. Man habe sich daran gewöhnt, jeden Feind des Papstes einen Lutheraner zu nennen – so gesehen sei auch Erasmus schon Lutheraner gewesen, noch bevor die Welt von Luther etwas wusste. Die kommende Kollision sei notwendig, es sei unmöglich, sich ihr zu entziehen. Jetzt gelte es, Partei zu ergreifen, wer sich neutral verhalte, spiele objektiv den Feinden der Aufklärung in die Hände. Er propagierte die totale Loslösung von Rom, die notfalls mit Waffengewalt zu erzwingen sei. Erasmus hielt dieses Vorhaben für tollkühn, aufgrund der Stärke des Gegners für undurchführbar und auch für politisch verkehrt. Er war davon überzeugt, dass die notwendigen Veränderungen nur auf evolutionärem Wege durch geduldiges und vorsichtiges Wirken möglich seien. Außerdem misstraute der Kosmopolit der stark national gefärbten Empörung Deutschlands gegen die römische Kirche zutiefst. In dem Maße, wie das religiöse Schisma zum alles bestimmenden Gegensatz wurde, versank Erasmus aufgrund seines Quietismus in der Bedeutungslosigkeit. Nachdem beide Seiten bei dem Versuch, ihn für sich zu gewinnen, gescheitert waren, interessierte sich keiner mehr für ihn. Hutten dagegen stürzte sich mitten in die politischen Wirren.

XVII.

„Hutten ist eine wenig vermögende Bestie. Die höheren geistlichen Würdenträger Deutschlands zittern vor der Satire dieses Starrkopfs, indessen ein Haufe verschuldeter Edelleute ihn vergöttert. In verschwörerischem Mutwillen gebärdet sich dieser ruchlose Schurke, dieser elende Bösewicht und Mörder, dieser lasterhafte Lump und arme Schlucker als Staatsverbesserer. Er hat sich eine Änderung der gesamten deutschen Verhältnisse vorgenommen und für seine Person das eitle Ruhmesbild eines Nationalhelden. Mit Huttens Worten könnte man ein Weltmeer vergiften.“

Aleander, Gesandter des Papstes am Kaiserhof

Für Hutten galt es nun, sein Dasein als freischwebender Intellektueller aufzugeben und das Bündnis mit einer gesellschaftlich wirksamen Kraft zu suchen, um seinen Vorstellungen praktische Geltung zu verschaffen. Der Kurfürst von Mainz hatte ihm eine Stelle im diplomatischen Dienst bei Hofe angeboten. Obwohl ihm die Speichelleckerei der Höflinge zuwider war und trotz der Warnung seines Freundes Pirckheimer, sich nicht von der Realpolitik korrumpieren zu lassen, nahm er das Angebot an: „Denn auf jener bisherigen zwölfjährigen Wanderschaft, in der ich viel gesehen und kennen gelernt habe, habe nichts geleistet und vollbracht und mich noch nicht zufriedengestellt; es bleibt mir, glaube ich, noch übrig, erst einmal zu Leben anzufangen.“ Die offizielle Stellung hielt ihn nicht davon ab, weiter antikirchliche Pamphlete zu verfassen. Um breitere Kreise für die antirömische Sache zu gewinnen, begann er, entgegen der humanistischen Gepflogenheit, wie Luther auf deutsch zu schreiben. Zwar war sein Dienstherr ein aufgeschlossener Mann, aber ein kurfürstlicher Diplomat, dessen Schriften kurz nach ihrem Erscheinen verboten wurden, war als auf Dauer nicht tragbar, weshalb er, nach einigem Drängen päpstlicher Gesandter, den Dienst quittieren musste.

Der so seiner politischen Wirkungsmöglichkeiten wieder Beraubte wandte sich nun ausgerechnet einem Stand zu, dessen ganz besondere Borniertheit er noch vor kurzem verspottet hatte: der deutschen Ritterschaft. Die Entscheidung mag nicht mehr so abwegig erscheinen, wenn man bedenkt, dass Hutten seine ritterliche Herkunft bei allem bitteren Spott nie verleugnet hat und dass diese auch den Stil seiner Polemik mit geprägt hat, wie sein Freund Eobanus Hessus beobachtete: „Deine Verse sind wie Wespen oder wie Degenstiche. Immer musst Du jemanden anfallen, um Dich zu schlagen, als wäre Dichten eine Art, Krieg zu führen. Du verleugnest nicht, dass Deine Väter und Oheime an den Wegen den Kaufleuten aufgelauert haben.“

Allein, die Ritterschaft war in einer schlechten Verfassung. Friedrich Engels benennt die Gründe: „Die Entwicklung des Kriegswesens, die steigende Bedeutung der Infanterie, die Ausbildung der Feuerwaffe beseitigte die Wichtigkeit ihrer militärischen Leistungen und vernichtete zugleich die Uneinnehmbarkeit ihrer Burgen. Gerade wie die Nürnberger Handwerker wurden die Ritter durch den Fortschritt der Industrie überflüssig gemacht.“ Als Ausweg blieb nur, sich in Fürstendienst zu begeben und damit seine Unabhängigkeit einzubüßen, oder aber zu versuchen, sich als Raubritter durchzuschlagen. Franz von Sickingen hatte den zweiten Weg gewählt. Anders als die meisten seiner Kollegen war er recht erfolgreich. Er überfiel Kaufleute und sagte Städten und sogar Landesherren Fehde an, um sich entweder Lösegeld für ihre Schonung bezahlen zu lassen oder sich durch Plünderungen zu bereichern. Das geraubte Vermögen investierte er sofort in neues Kriegsgerät und den Ausbau seiner Burgen, womit er das Raubrittertum auf betriebswirtschaftliche Grundlage stellte. Wilhelm Zimmermann, der Chronist des Bauernkrieges, charakterisiert ihn folgendermassen: „In Sickingen glänzte die Gestalt eines Ritters, wie er Anarchist und König auf seinen Burgen war, noch einmal, das letzte Mal, blendend auf, ehe sie ganz und für immer erlosch.“

In diesem Desperado fand nun der radikale Kopf Hutten eine militärische Hand, die ihm entsprach. Sickingen ließ sich von Huttens Ideen begeistern und versprach, alles in seiner Macht Stehende für deren Durchführung zu tun. Derweil gewann das Programm, durch welches Hutten dem Elend der deutschen Zustände abhelfen wollte, konkretere Konturen. Die weltliche Macht der Kirche solle gebrochen, der Klerus auch zahlenmäßig extrem reduziert werden. Der Papst müsse auf das Maß eines normalen Bischofs zurechtgestutzt, der Geldabfluss nach Rom unterbunden werden. Der zersetzende Fernhandel solle aus dem Reich verbannt werden. Die nach Souveränität strebenden Fürsten, welche er als Zerstörer der Einheit und des inneren Friedens des Reiches ausmachte, sollten entmachtet werden. An ihre Stelle sollte eine auf dem Rittertum beruhende Adelsrepublik treten, wobei die Ritter durch eine Bildungsreform auf ihre führende Rolle vorbereitet werden sollten. Über dem so in Frieden und Freiheit wiederhergestellten Reich sollte als einheitsstiftendes Oberhaupt ein in altem Glanz erneuertes Kaisertum stehen.

Weil es sich auf einen untergehenden Stand stützte, musste das Programm ein rückwärtsgewandtes sein. Unter Huttens Losung der Freiheit lugte das altadlige Faustrecht hervor. Den Vorstellungen von der Adelsrepublik kamen noch am ehesten die frühen germanischen Reiche in den ersten Jahrhunderten nach dem Zusammenbruch des römischen Imperiums gleich, deren archaische Herrschaftsform aber schon bald aus ihrer inneren Konkurrenzlogik heraus die differenzierte feudalistische Herrschaftspyramide hervorbrachte. Dass sich die Ritter zu einer Bildungsreform bereit finden sollten, war wenig glaubhaft, zumal kein anderer als Hutten selbst noch vor kurzem deren bildungsfeindliche Lebensumstände geschildert hatte, als ihn Pirckheimer vom Fürstendienst abhalten wollte:

„Die Burg … ist nicht zur Behaglichkeit, sondern zur Sicherheit erbaut … im Inneren eng, durch Stallungen für Klein- und Großvieh im Platz begrenzt; daneben finstere Kammern, die mit Kanonen, Pech und Schwefel … angefüllt sind; überall der Geruch nach Pulver und Kanonen, dann die Hunde und der Hundedreck – auch das ist ein angenehmer Duft, denke ich! Reiter kommen und gehen, unter ihnen Räuber, Diebe und Mörder, denn meistens stehen unsere Häuser allen offen, da wir entweder nicht wissen, wer der Betreffende ist, oder nicht viel danach fragen. Es ist das Blöken der Schafe, das Brüllen der Rinder und das Bellen der Hunde zu hören, das laute Schreien der Arbeiter auf dem Felde … ja bei uns zu Hause sogar das Heulen der Wölfe, weil die Wälder ganz nahe sind. Den ganzen Tag gibt es Mühe und Sorge für den folgenden Tag, unablässige Geschäftigkeit und beständige Unruhe … In solch ein Leben, das zum Studieren geeignet sein soll, rufst Du mich vom Hofdienst zurück, weil es zum Studieren ungeeignet sei.“

Hutten verwies darauf, dass an den Fürstenhöfen die humanistisch Gebildeten zunehmend von geistlosen Herrschaftstechnokraten verdrängt würden. Zurecht fürchtete er, dass Bildung und Individualität von der künftigen Entwicklung wieder verschluckt werden könnten. Doch er wollte diese Momente retten, indem die moderne Dynamik, die sie hervorgetrieben hatte, zum Stillstand gebracht und zu einer angeblich früher existierenden Harmonie zurückgekehrt wird – ein Plan, der, wenn er denn realisiert worden wäre, dem humanistischen Individuum noch viel sicherer den Garaus gemacht hätte.

Jedoch, seine Durchsetzung war ganz unmöglich. Allein war die sterbende Klasse der Ritter viel zu schwach, um gegen Fürsten und Kirche anzukommen. Aber mit wem hätten sie sich verbünden sollen? Die Bauern beuteten sie selbst aus. Jeder Appell an sie hätte eine Selbstnegation der Ritter als Stand bedeutet. Den Städten machte Hutten Freundschaftsangebote, aber diese kannten die Raublust der Ritter, die es vornehmlich auf die städtischen Kaufleute abgesehen hatten, zu gut, als dass sie sich auf ein solch fragwürdiges Bündnis eingelassen hätten. Sickingen brachte einen Bund von Rittern zusammen, begann den Kampf aber als Privatfehde gegen einen Kurfürsten, anstatt gleich dem Fürstentum überhaupt den Kampf anzusagen und breitere Volksschichten für diesen Kampf zu mobilisieren. Ferdinand Lassalle, der ein Drama über Sickingen geschrieben hat, sieht darin den Grund für sein tragisches Scheitern. Realpolitischtaktische Verkürzung der Ziele hätten der Bewegung die Durchschlagskraft genommen, so dass die gerade an ihrer Realitätstauglichkeit gescheitert sei. Marx und Engels präzisieren: es sei den Rittern gar nicht möglich gewesen, zum allgemeinen Aufstand zu blasen, da dieser sofort auch sie selbst hinweggefegt hätte. Dies habe ihnen das schon seit längerem wahrnehmbare bedrohliche Rumoren unter der Bauernschaft deutlich vor Augen geführt. Die Tragik von Sickingen und Hutten habe darin bestanden, dass sie nur „in ihrer Einbildung Revolutionäre waren.“

So kam es, wie es kommen musste: Drei Kurfürsten taten sich zusammen und machten dem von seinen Verbündeten im Stich gelassenen Sickingen den Garaus. Hutten flüchtete in die Schweiz, wo er wenig später einsam und verzweifelt starb. Sein Biograph Otto Flake kommentiert sein Scheitern: „Was er erlebte, war im Grunde der Bankrott der individuellen, der geistigen, der literarischen Politik. Wer Politik treibt, muss Exponent sein, nicht selbstgesetzte Norm. Diktieren kann nur der Diktator. Die anderen müssen neun Zehntel ihrer Energie an die Diplomatie, die Intrige, die Geduld wenden, und eine so robuste Natur haben, dass es sie nicht ekelt, wenn sie nach dreißig Jahren Arbeit nur ein Bruchteil ihrer Ideen verwirklicht haben – was keine Verwirklichung ist.“

XVIII.

„Sieh zu, die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Räuberei sind unsere Herren und Fürsten, sie nehmen alle Kreaturen als Eigentum: die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden muss alles ihrer sein. Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die Armen und sprechen: Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen. … Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun, wie kann es in die Länge gut werden. So ich das sage, werde ich aufrührisch sein. Wohl hin!“

Thomas Müntzer, Hochverursachte Schutzrede

Mit geringer Verspätung brach 1525 die vom eingangs erwähnten Professor Stöffler vorausgesagte Sintflut doch noch herein: Der Bauer stand auf im Lande. Eine lokale Rebellion im Schwarzwald weitete sich schnell zur allgemeinen Erhebung aus. Ritterburgen und Klöster wurden gestürmt und geplündert, große bewaffnete Bauernhaufen rotteten sich zusammen und zogen umher, wichtige Städte wurden eingenommen. Die Aufständischen argumentierten mit der Bibel, die Luther für sie ins Deutsche übertragen hatte, und bezichtigten die Obrigkeit des Abfalls vom Christentum: „Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?“ Als die Saat aufging, die zu sähen Luther geholfen hatte, packte ihn die Angst und er appellierte an die Fürsten, alles zu tun, um dem Alptraum ein Ende zu bereiten: „Man soll sie zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund totschlagen muss! Darum, liebe Herren, lost hie, rettet da, steche, schlage, würge sie wer da kann, bliebst du darüber tot, wohl dir, seligeren Tod kannst du nimmermehr überkommen.“ In der Tat war angesichts der Naturgewalt, mit der sie sich jetzt konfrontiert sahen, aller Streit der höheren Stände untereinander augenblicklich vergessen: ihr gemeinsames Fundament war in Bewegung geraten und drohte, sie abzuschütteln.

Der Wanderprediger Thomas Müntzer war der radikalste Führer der Aufständischen. Er war humanistisch gebildet, übertraf aber seine Lehrer an Kühnheit: wo der Möchtegernrevoluzzer Hutten von der nationalen Einheit geträumt hatte, schwebte Münzer mindestens die Verbrüderung der gesamten Christenheit vor, ja sogar die Vereinigung mit den Heiden und den gefürchteten Türken konnte er sich vorstellen. Während der schreibende Ritter die Befreiung von der Vormundschaft der Kirche verlangte, wollte der plebejische Prediger nichts geringeres als das Ende jeglicher Herrschaft des Menschen über den Menschen, sowie das Ende jeder Ausbeutung durch Einführung der Gütergemeinschaft. Wo der italienische Schwarmgeist Pico das isolierte Individuum als Subjekt der Befreiung dachte, welche deshalb metaphysisch abstrakt bleiben musste, hatte Müntzer die Selbstbefreiung der Gattung vor Augen: wer behaupte, Christus allein würde das Werk der Erlösung vollbringen, so predigte er, dessen Verständnis des Gottesworts sei „viel, viel zu kurz“, denn dies hieße, vom „Haupt“ allein zu erwarten, was doch in Wahrheit nur durch dessen Vereinigung mit den „Gliedern“ geschehen könne. Diese Radikalität hatte freilich den Preis, dass die Freiheit spartanische Züge annehmen musste, wie bei allen Propheten der Gleichheit vor der Einführung der großen Industrie.

Allein, die Zeit erwies als sich für Müntzers Visionen noch weniger reif als für die Pläne der Humanisten. Die Bauern waren viel zu borniert und zersplittert, um aus sich heraus zu einem einheitlichen und zielgerichteten Vorgehen gelangen zu können, und eine Kraft, die ihnen als Kopf hätte dienen können, war nirgends in Sicht. So jäh der Volkszorn entbrannt war, so schnell verrauchte er häufig wieder. Vielerorts gingen die Aufständischen einfach nach Hause, nachdem sie an der lokalen Herrschaft ihr Mütchen gekühlt und sich die Taschen mit Goldstücken aus der Klosterschatztruhe gefüllt hatten. So kam es, dass die Bauern „in jeder Provinz auf eigne Faust agierten, den benachbarten insurgierten Bauern stets die Hülfe verweigerten und daher in einzelnen Gefechten nacheinander von Heeren aufgerieben wurden, die meist nicht dem zehnten Teil der insurgierten Gesamtmasse gleichkamen“, wie Engels die Ereignisse in seiner Abhandlung über den Bauernkrieg zusammenfasst. Die Rache der Sieger war fürchterlich. Unzählige wurden gefoltert, verstümmelt, verbrannt oder auf andere Weise grausam hingerichtet, Dörfer wurden gebrandschatzt und Äcker verwüstet, Gemeindeländereien konfisziert und ehemals freie Bauern in die Leibeigenschaft gezwungen.

XIX.

Mit der Niederlage der Bauern war auch das Ende der Unabhängigkeit der anderen Stände besiegelt. Die freien Reichsstädte verloren in der Folgezeit ihre Autonomie, während die Ritterschaft sich endgültig in ihren historischen Beruf des Schranzentums an den Fürstenhöfen fügte. Von der heterogenen antikirchlichen Bewegung war nur der lutherische, obrigkeitstreue Flügel geblieben, welcher die Loslösung von Rom zum alleinigen Nutzen der Landesherren betrieb. Der humanistischen Bewegung war ihr Selbstmissverständnis, die universelle Emanzipation des Individuums anstatt der Mitwirkung an der Emanzipation der Fürstenherrschaft von ständischen Beschränkungen für ihre historische Aufgabe gehalten zu haben, gründlich ausgetrieben worden. Was von ihr für verwaltungstechnische Zwecke tauglich war, wurde in herrschaftlichen Dienst genommen. Die Studien des Griechischen und Hebräischen, vormals wegen ihres verderblichen Einflusses auf die Jugend gefürchtet, wurden als normale Fächer in den Lehrplan der Universitäten aufgenommen, da zu Recht kein Mensch mehr auf die Idee kam, darin eine Gefährdung der Ordnung zu sehen. Wie der Historiker Rolf Engelsing zu berichten weiß, gaben diejenigen unter den Bauern, welche Lesen gelernt hatten und in den Jahren der Gärung der wissbegierigen Dorfgemeinde die verbotenen Flugschriften vorlasen, nach der Katastrophe das Lesen auf – was hätten sie sich auch noch für Neuigkeiten interessieren sollen? Das Bild vom tumben Landmann, den die Städter ob seiner Schicksalsergebenheit und Beschränktheit verachteten, prägte sich erst in dieser Zeit richtig aus. Das Volk fiel in seinen historischen Normalzustand zurück: es wurde wieder zum dunklen Naturgrund, zur unbewussten, geschichtslosen Unterlage, auf dem die Geschichte als Haupt- und Staatsaktion, als Spiel der Großen und Mächtigen ablief. Das blieb in Deutschland im wesentlichen für mehr als dreihundert Jahre so.

Bis zu jenen Tagen, als ein Student zu Bonn am Rhein, vom Krähen des gallischen Hahns aus dem Schlaf geweckt, seine Arbeit über Ulrich von Hutten beiseite legte, weil er nunmehr Wichtigeres zu tun hatte.

JOSEF SWOBODA